Design Thinking hilft Dir dabei, die Wünsche Deiner Kunden besser zu verstehen und führt Dich in einem klaren Prozess vom vagen Problem zu einer innovativen Lösung.

Denn als Sologründer weißt Du in der Regel noch sehr wenig über die wahren Bedürfnisse und Wünsche Deiner Zielgruppe. Und deshalb ist es wenig ratsam, Deine Geschäftsidee einfach ins Blaue hinein zu entwickeln und zu hoffen, dass sie schon irgendwie funktionieren wird.

Was ist Design Thinking?

Tatsächlich gibt es viele verschiedene Definitionen und Sichtweisen, was Design Thinking ist und was nicht. Das liegt vor allem an der Entstehungsgeschichte dieser Innovationsmethode. Denn es gab schon zu Beginn viele verschiedene Strömungen und Ansätze, die alle als Design Thinking bezeichnet wurden.

Allerdings existiert eine – wie ich persönlich finde – besonders griffige Definition von Tim Brown, die den Kern von Design Thinking gut auf den Punkt bringt:

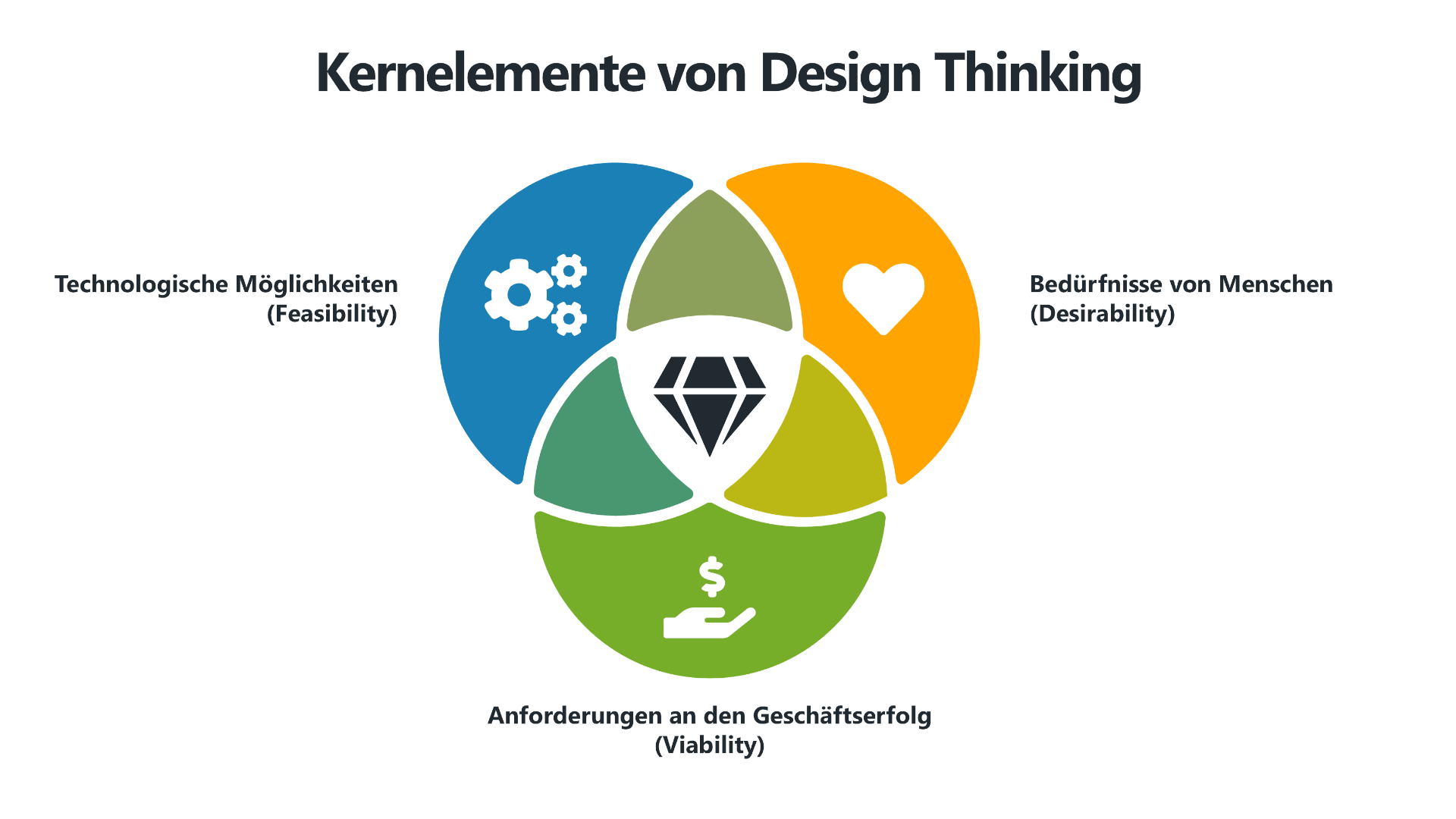

Design Thinking ist ein menschenzentrierter Innovationsansatz, der sich auf das Toolkit des Designers stützt, um die Bedürfnisse der Menschen, die Möglichkeiten der Technologie und die Anforderungen an den Geschäftserfolg zu integrieren.“

Das Besondere an dieser Definition von Design Thinking ist, dass sie drei wichtige Kernelemente hervorhebt, die miteinander vereint werden müssen, damit Innovation entsteht:

- Die Bedürfnisse von Menschen (Desirability)

- Technologische Möglichkeiten (Feasibility)

- Anforderungen an den Geschäftserfolg (Viability)

Nur wenn es Dir als Solopreneur gelingt, alle drei Elemente miteinander in Einklang zu bringen, ist Design Thinking wirklich erfolgsversprechend.

Es ist also weder sinnvoll, nur das technisch Machbare zu verwirklichen ("Einfach, weil's geht"), noch reicht es aus, lediglich Probleme von Menschen zu lösen, wenn Dir Deine Geschäftsidee nicht gleichzeitig auch geschäftlichen Erfolg ermöglicht.

Wann solltest Du Design Thinking einsetzen?

Design Thinking ist immer dann sinnvoll für Dich, wenn Du aktuell weder das Problem Deiner Zielgruppe genau verstanden hast noch weißt, wie die perfekte Lösungen dafür aussehen könnte.

In der Praxis spricht man in solchen Situationen auch von der sogenannten VUCA-Welt. Du bist dann mit schnellen Veränderungen in Deinem Markt konfrontiert und es herrscht große Ungewissheit darüber, was "wirklich Fakt ist". Gleichzeitig sind Deine Herausforderungen komplex und schwer zu durchschauen.

Außerdem sind Deine aktuellen Informationen oft mehrdeutig und weisen auf verschiedene Ursachen hin. Also genau das Umfeld, in dem Du Dich als Sologründer, der noch ganz am Anfang steht, wiederfindest.

In solchen Situationen gibt Dir Design Thinking Werkzeuge an die Hand, um sowohl die Probleme Deiner Zielgruppe zu erforschen als auch innovative und kreative Lösungsansätze zu entwickeln.

Design Thinking ist deshalb vor allem eine Lern-Methode, mit der Du sowohl den Problemraum als auch den Lösungsraum gezielt erforschen und miteinander ein Einklang bringen kannst, um den Problem Solution Fit zu erzielen.

Kann ich Design Thinking auch alleine als Solopreneur anwenden?

Ja, das kannst Du! Auch wenn Design Thinking klassischerweise als "Teamsport" gilt, kannst Du als Solopreneur den Design Thinking Prozess auch alleine durchlaufen. Insbesondere die Beobachtungs- und Analysephasen sind oft sogar ein wenig einfacher, weil Du direkt mit Deinen potenziellen Kunden in Kontakt trittst.

Die einzige Phase, die alleine etwas schwieriger sein kann, ist die Ideenfindung, weil hier normalerweise Team-Workshops für möglichst viele Perspektiven sorgen (sollen). Aber auch hier gibt es einige Methoden, die Du alleine einsetzen kannst.

Außerdem musst Du noch lange nicht auf Feedback oder Ideen von anderen verzichten, nur weil Du ein Solo-Business hast. Tritt der scamper.community bei und vernetze Dich mit anderen Solopreneuren und Sologründern!

Ist Design Thinking eine agile Methode?

Wie bei der Definition gibt es auch hier unterschiedliche Meinungen dazu, ob Design Thinking "agil" ist. Die fairste Antwort auf diese Frage ist wohl ein "klares Jein".

Design Thinking hat mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban sehr viele Gemeinsamkeiten. Denn genau wie diese ist es für den Einsatz in der VUCA-Welt gedacht. Auch das iterative Vorgehen teilt Design Thinking mit anderen agilen Methoden.

Allerdings gibt es auch einige Unterschiede: So wird Design Thinking immer nur temporär bzw. für einen begrenzten Zeitraum eingesetzt. Scrum oder Kanban hingegen können kontinuierlich genutzt werden. Kurz gesagt gehst Du (meistens) vom Design Thinking über zu Lean Startup, sobald Du mit Deinem Prototypen den oben erwähnten Problem Solution Fit erzielt hast.

Das richtige Mindset für Design Thinker

Design Thinking bietet Dir als Solopreneur viele Möglichkeiten, die Wünsche Deiner Kunden in den Mittelpunkt Deines Denkens zu stellen und innovative Lösungen zu entwickeln.

Allerdings hängt der Erfolg der Innovationsmethode stark von der richtigen Haltung ab: Ein Beginner's Mindset, echte Empathie für Deine Zielgruppe und Offenheit, aus Deinen Fehlschlägen zu lernen, sind nur einige der Prinzipien, die Dir dabei helfen, den Design Thinking Prozess voll auszuschöpfen.

Wie funktioniert Design Thinking in der Praxis?

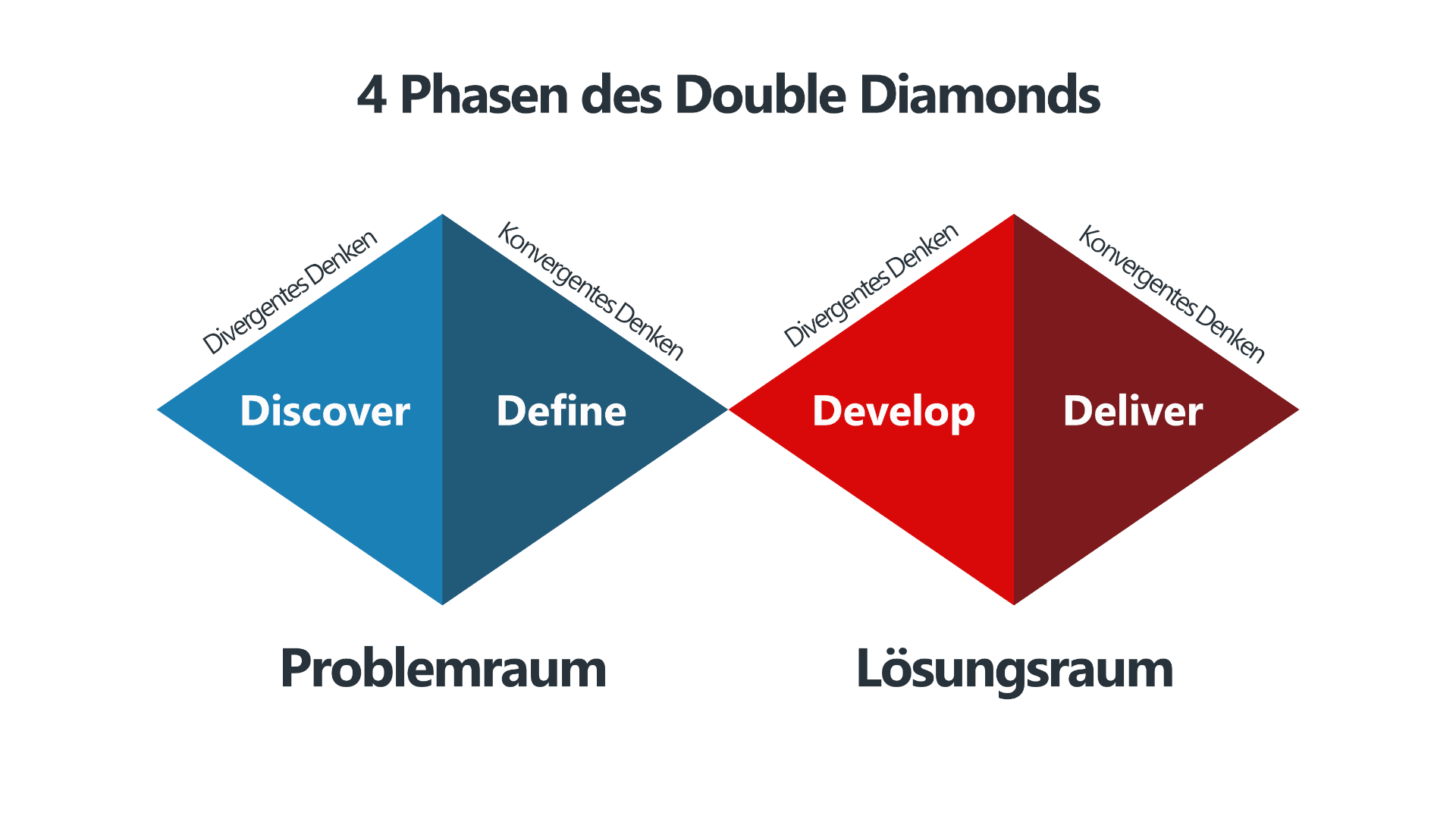

Unabhängig davon, welche Methoden Du im Design Thinking anwendest, ist der grundsätzliche Aufbau des gesamten Prozesses immer gleich. Zum einen wird zwischen einem Problemraum und einem Lösungsraum unterschieden.

Und zum anderen werden beide Räume immer mit einer Phase divergenten Denkens geöffnet und danach mit einer Phase konvergenten Denkens wieder geschlossen.

Problemraum vs. Lösungsraum

Design Thinking unterscheidet zwischen einem Problemraum und einem Lösungsraum. Während es im Problemraum darum geht, ein genaues Verständnis von den Wünschen und Bedürfnissen Deiner Nutzer zu erzielen, dient der Lösungsraum dazu, Ideen für die Lösung von Kundenproblemen zu entwickeln und zu testen.

Divergentes vs. konvergentes Denken

Außerdem beginnen beide Räume des Design Thinking Prozesses immer mit einer Phase divergenten Denkens, auf die eine Phase des konvergenten Denkens folgt. (Divergent heißt dabei so viel wie "ausstreuend", während konvergent in etwa "aneinander annähernd" bedeutet.)

Jeder der beiden Räume startet also mit einer Phase kreativen Denkens, in der es darum geht, Deinen Denkraum möglichst weit zu öffnen. Erst dann, wenn Du ein möglichst großen Pool an Ideen und Erkenntnissen gesammelt hast, schließt Du den Denkraum wieder, indem Du das Problem definierst bzw. eine konkrete Idee für eine Lösung entwirfst.

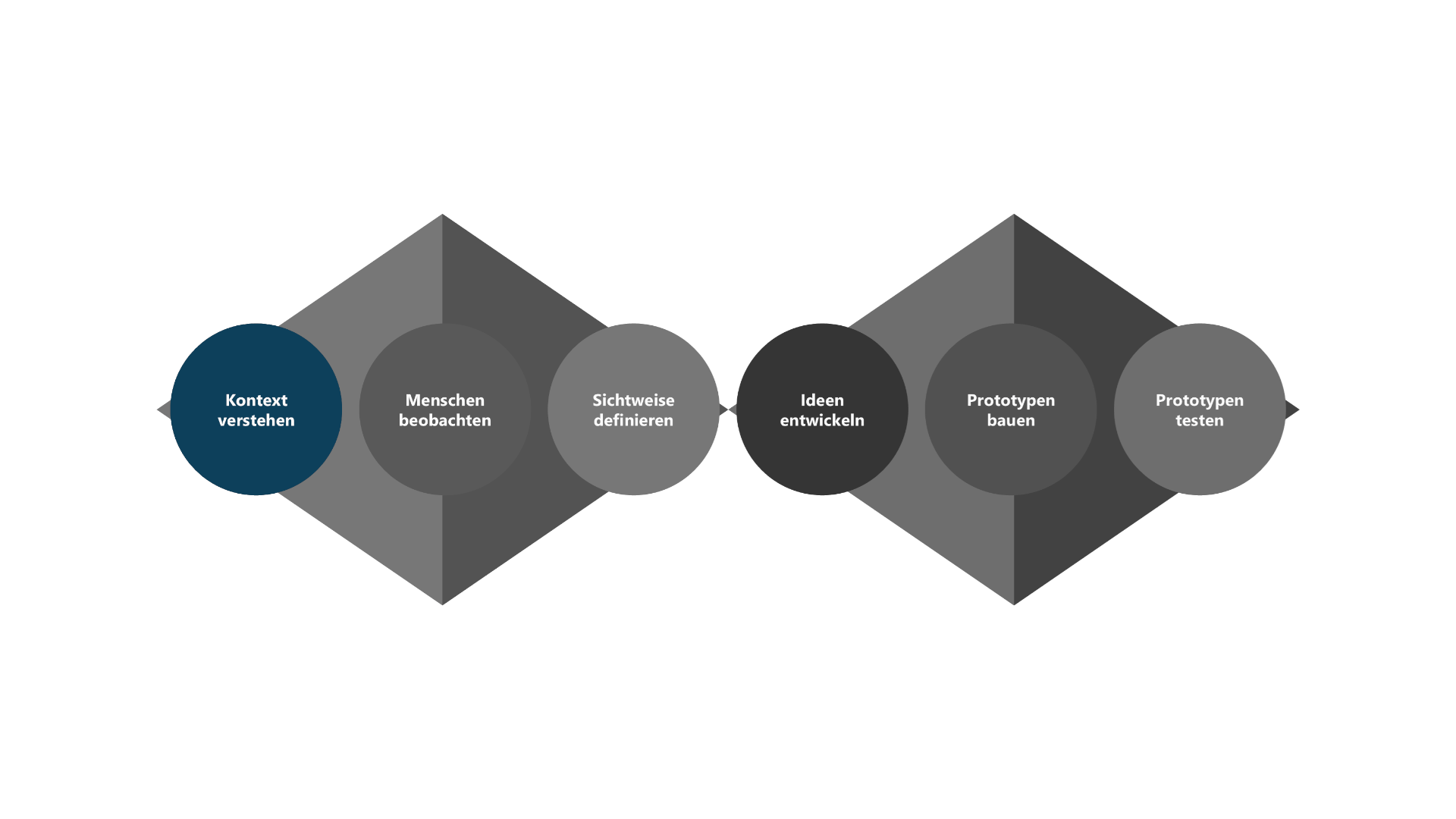

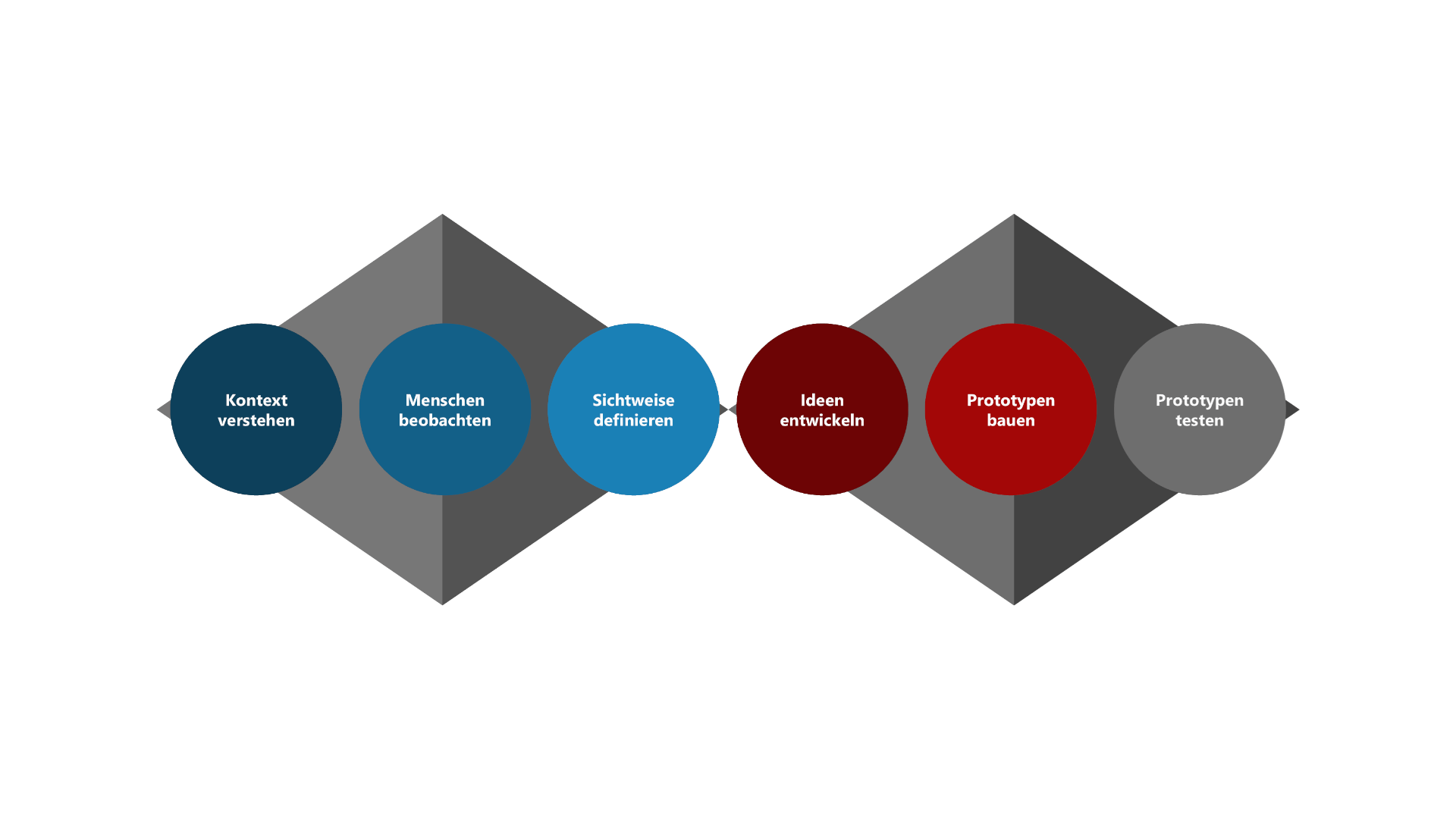

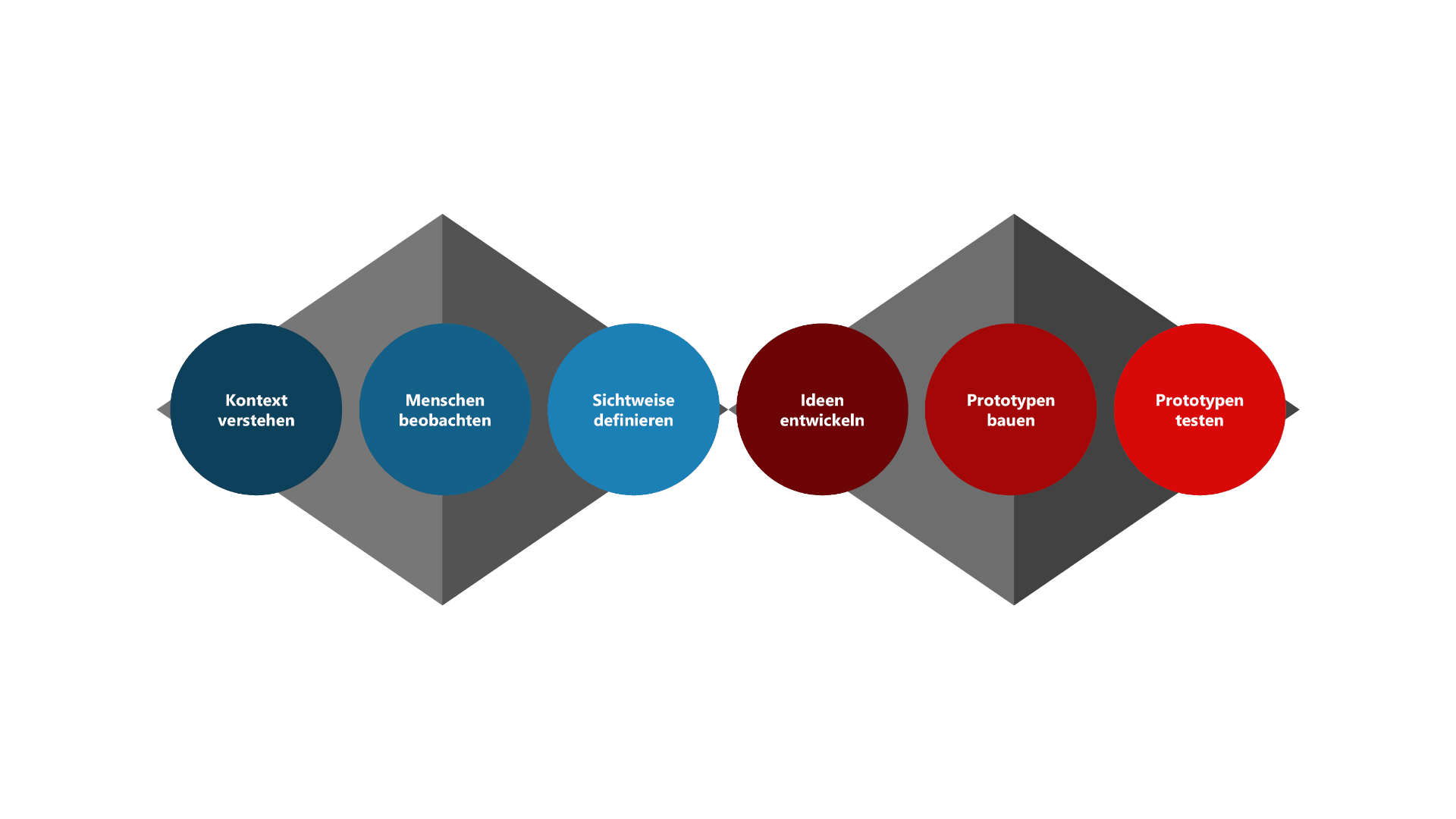

Die 4 Phasen im Double Diamond

Häufig werden die beiden Räume des Design Thinking Prozesses deshalb als zwei Rauten dargestellt, die auch Double Diamond genannt werden. Die vier Phasen des Double Diamonds sind Discover (entdecken), Define (definieren), Develop (entwickeln) und Deliver (liefern).

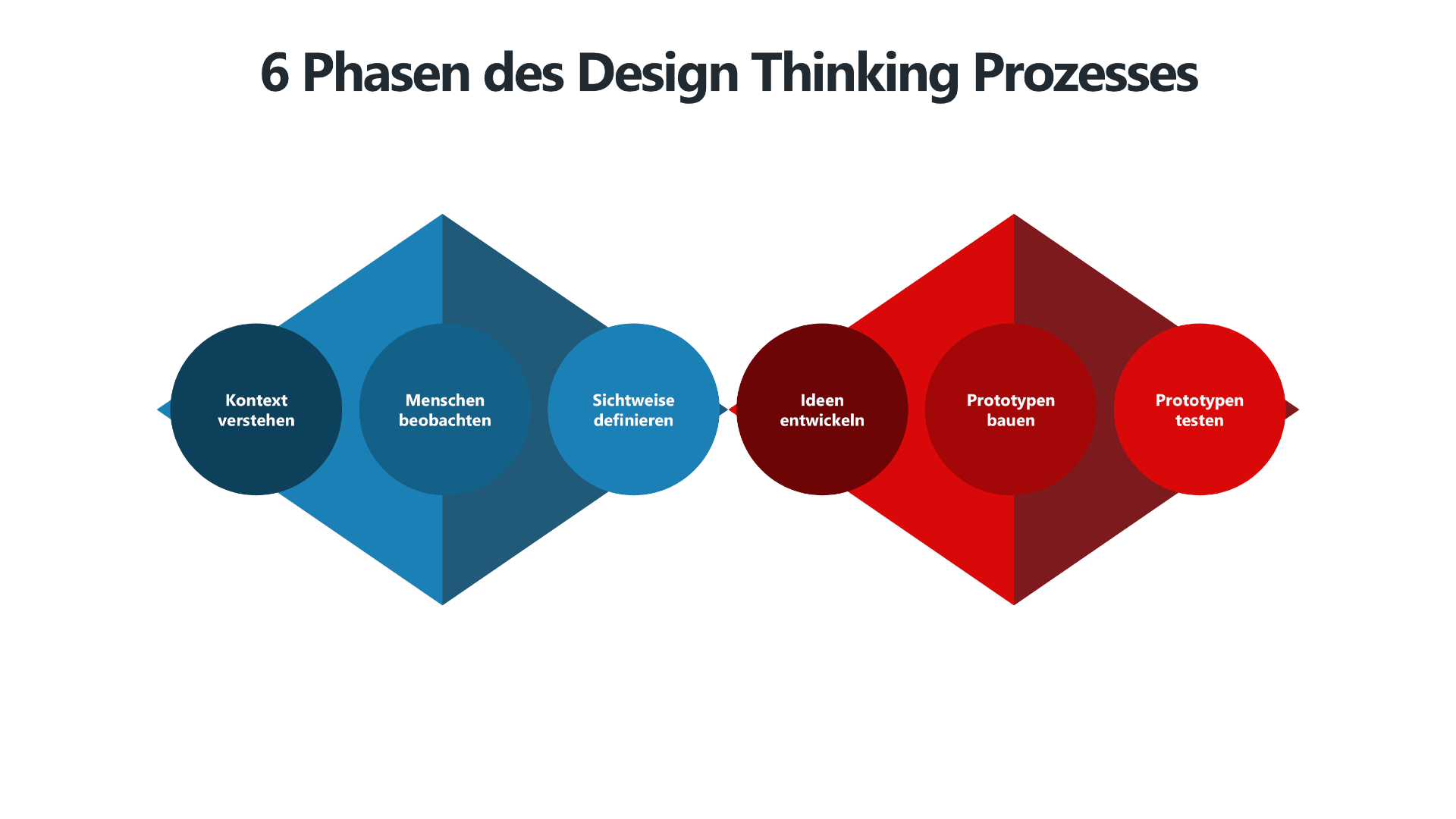

Die 6 Phasen des Design Thinking Prozesses

Auch wenn durch den Double Diamond im Prinzip bereits 4 Design Thinking Phasen vorhanden sind, gibt es kein (mir bekanntes) Modell, dass nur diese vier Phasen verwendet. Stattdessen werden diese noch weiter unterteilt, sodass ein Prozess mit sech (manchmal auch nur fünf Phasen) entsteht.

Das bekannteste Modell ist dabei das 6-Phasen-Modell des Hasso Plattner Institute of Design:

- Kontext verstehen

- Menschen beobachten (Empathie)

- Sichtweise definieren

- Ideen entwickeln

- Prototypen bauen

- Prototypen testen

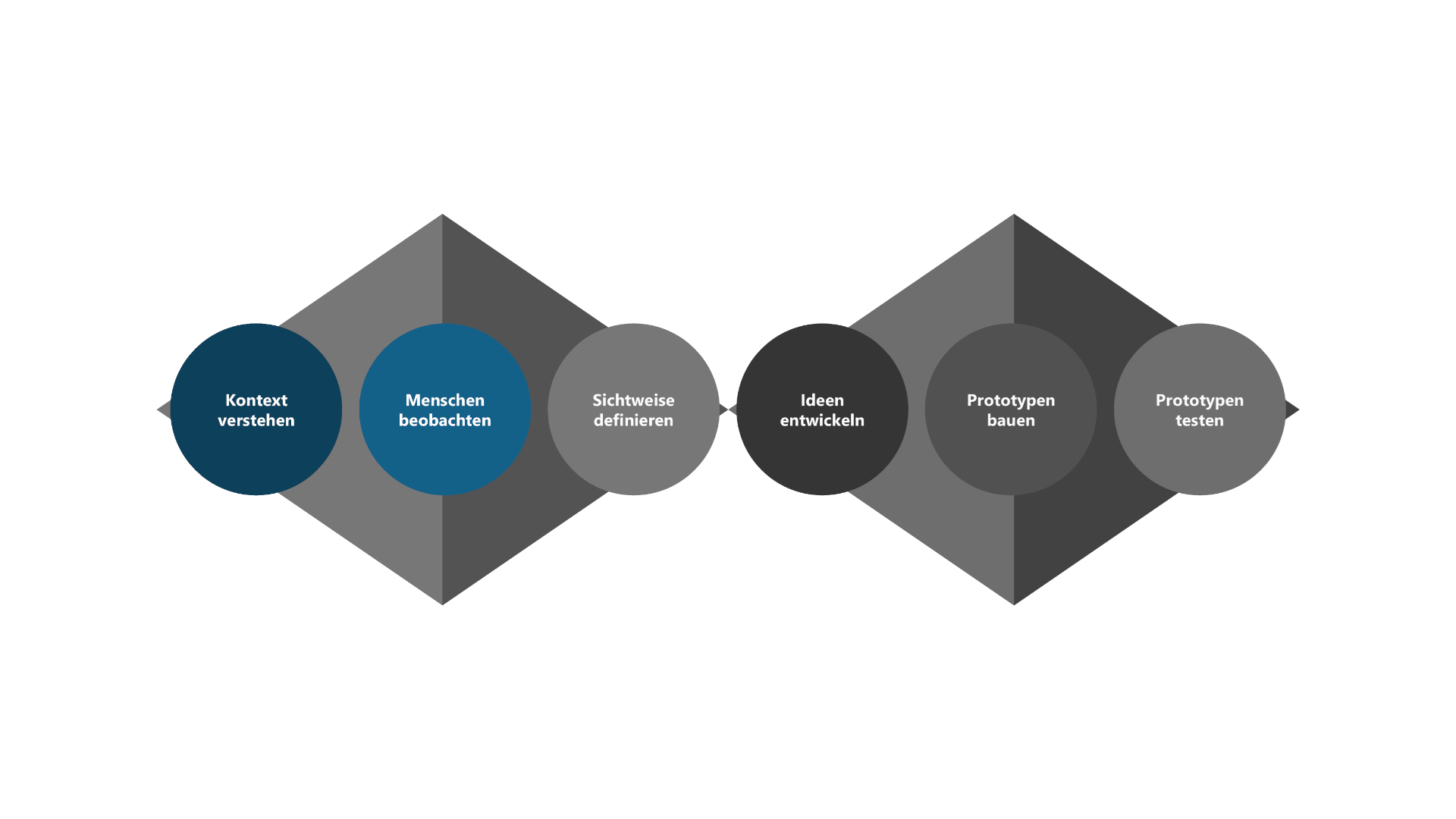

Legst Du diese sechs Phasen über den Double Diamond, ergibt sich folgendes Bild:

Schauen wir uns diese 6 Phasen noch einmal genauer an, damit Du ein besseres Gefühl dafür bekommst, wie Design Thinking funktioniert.

Phase 1: Kontext verstehen

In der ersten Phase des Design Thinking Prozesses geht es vor allem darum, Deine Ausgangssituation besser zu verstehen und ein Gefühl für alle relevanten Faktoren des Kontextes zu erreichen.

Du öffnest also Deinen Problemraum (Stichwort "divergentes Denken"), indem Du Themenfelder entdeckst, mit denen Du Dich anschließend intensiver auseinandersetzen willst. Wenn Du so möchtest, geht es erstmal darum, Dir einen Überblick zu verschaffen und eine Art Forschungsplan aufzustellen.

- Welches Problem willst Du überhaupt lösen?

- Wer hat dieses Problem und wann tritt es auf?

- Wie wird das Problem aktuell gelöst?

- Welche anderen Themen beschäftigen Deine Zielgruppe?

- Welche soziokulturellen, technischen, ökonomischen oder politischen Faktoren spielen eine Rolle?

Methoden für diese Phase

In dieser Phase kannst Du auf Methoden wie Sekundärforschung, die PEST- bzw. STEP-Analyse oder die Business Model Environment Map zurückgreifen.

Phase 2: Menschen beobachten

Wenn Du den Kontext des Problems verstanden hast, gehst Du dazu über, die Lebenswelt Deiner Zielgruppe besser zu verstehen. Wie stellt sich das Problem aus ihrer Sicht dar? Welche Ziele möchten sie erreichen und vor welchen konkreten Herausforderungen stehen sie aktuell? Weil es in dieser Phase vor allem darum geht, Dich in Deine Nutzer hineinzuversetzen, wird diese Phase manchmal auch als Emphathize bezeichnet.

Methoden für diese Phase

Auch hier kannst Du auf ein großes Füllhorn an Design Thinking Methoden zurückgreifen. Angefangen bei explorativen Interviews bis hin zum sogenannten User Shadowing beispielsweise durch A Day in the Life oder Fly on the Wall. Dabei beobachtest Du Deine Nutzer in ihrem Alltag, um zu erkennen, wie sie versuchen, ihre Herausforderungen zu bewältigen.

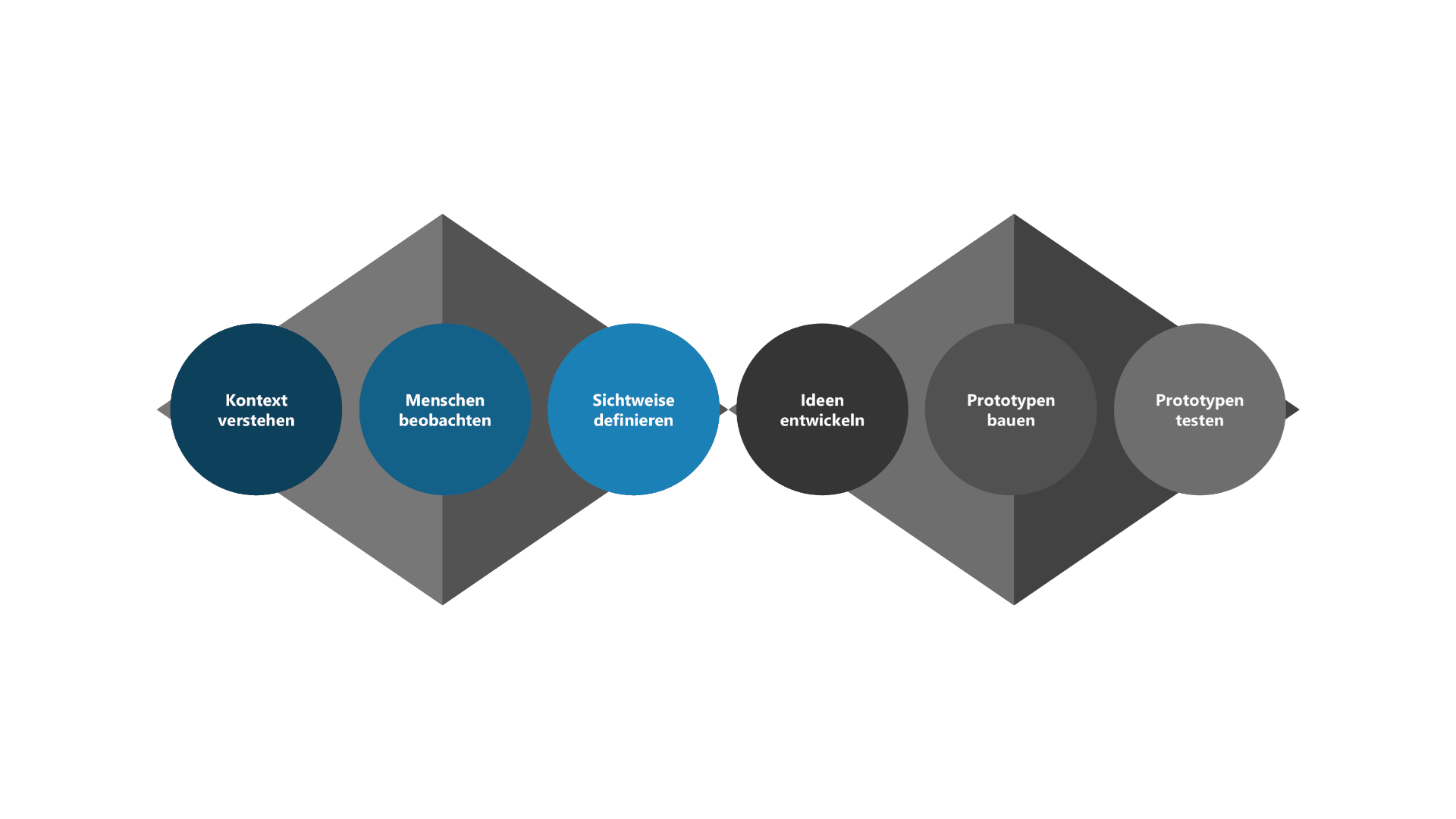

Phase 3: Sichtweise definieren

In der dritten Phase des Design Thinking Prozesses werden die Ergebnisse aus den beiden vorangegangenen Phasen zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. (Manchmal wird diese Phase deshalb auch Synthese genannt.) Hier geht es um Fragen wie "Was sind die spannendsten Erkenntnisse?" oder "Wo eröffnen sich die größten Möglichkeiten für eine Lösung?"

Die in dieser Phase festgehaltenen Ergebnisse nutzt Du dann als Grundlage für die Entwicklung Deines ersten Prototypen.

Methoden für diese Phase

Methodisch kannst Du auf Design Thinking Tools wie User Personas, das Value Proposition Canvas oder auch eine Empathy Map zurückgreifen.

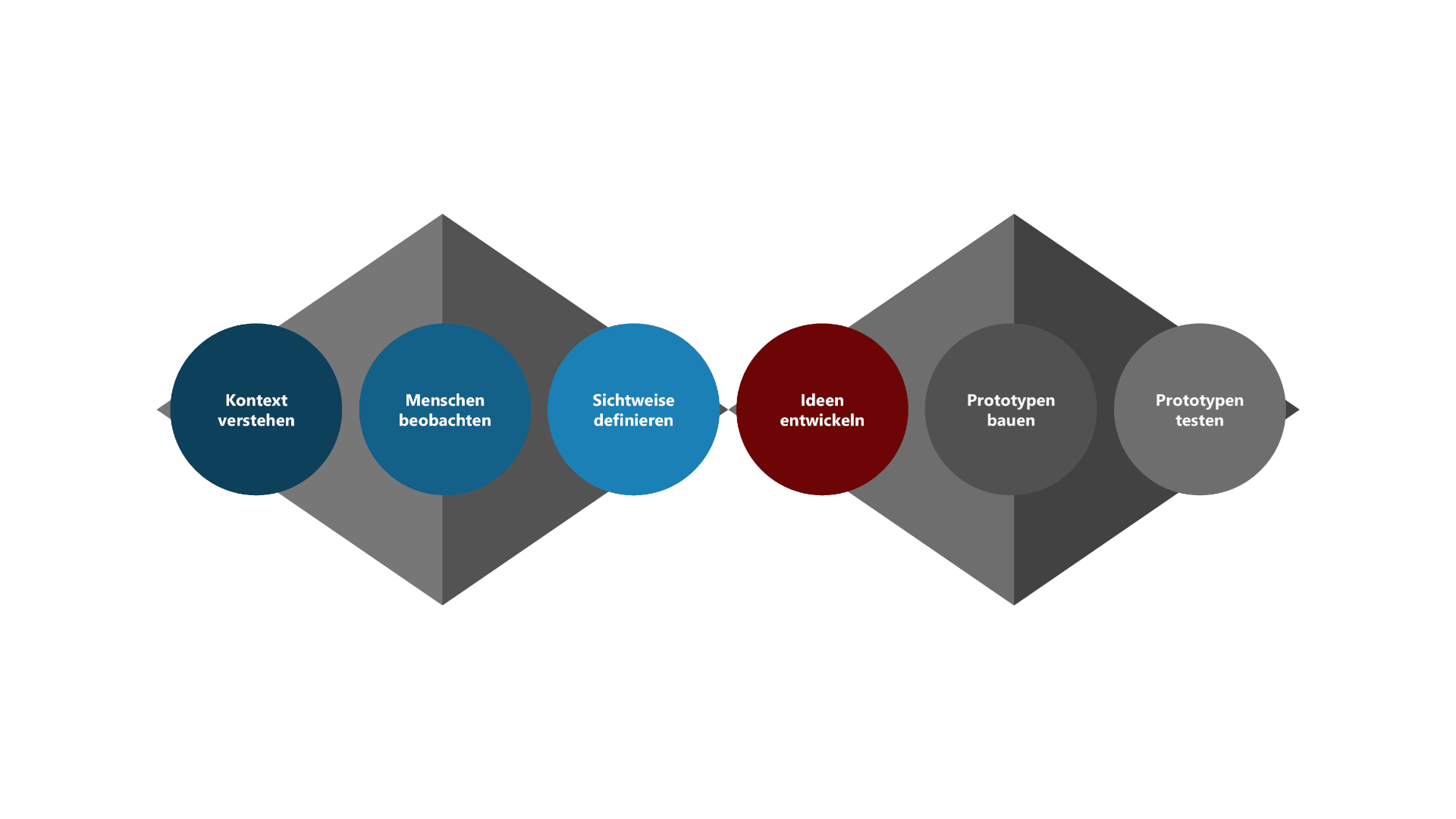

Phase 4: Ideen entwickeln

Die vierte Phase öffnet den Lösungsraum des Design Thinking Prozesses. Diese Phase ist wahrscheinlich diejenige, die einem am ehesten in den Kopf kommt, wenn man den Begriff Design Thinking hört.

Methoden für diese Phase

Methodisch ist diese Phase für Dich als Solopreneur zugegebenermaßen ein wenig heikel. Denn normalerweise werden an dieser Stelle Team-Workshops durchgeführt.

Genutzt wird dazu alles, was dabei hilft, die Kreativität aller Teilnehmer zu fördern. Angefangen beim klassischen Brainstorming, Brainwriting oder den 6 Denkhüten von de Bono bis hin zur 15%-Solution aus den Liberating Structures oder der SCAMPER-Methode.

Phase 5: Prototypen bauen

In dieser Phase wählst Du aus den vielen potenziellen Ideen die beste(n) aus, um sie auf "Herz und Nieren" zu überprüfen. Du setzt Deine vielversprechendste Lösungsidee also nicht direkt um, sondern validierst sie weiter.

Sprich: Du baust in dieser Phase des Design Thinking Prozesses einen Prototypen und testest ihn anschließend.

Je teurer bzw. aufwändiger die tatsächliche Umsetzung dieser Lösung wäre und je ungewisser es ist, ob sie wirklich funktioniert, desto einfacher und kostengünstiger sollte Dein Prototyp sein.

Methoden für diese Phase

In dieser Phase kannst Du beispielsweise auf Papierprototypen, Mock-ups oder Minimum Viable Products zurückgreifen.

Phase 6: Prototypen testen

Dein Prototyp ist zunächst einmal nur eine Hypothese. Denn Du weißt ja noch gar nicht, ob Deine Produktidee, die gerade entsteht, wirklich funktioniert. Deshalb ist Feedback von Nutzern ein integraler Bestandteil im Design Thinking.

In dieser Phase zeigst Du Deinen Prototypen deshalb den Kunden und Nutzern Deiner Zielgruppe. Im besten Fall lässt Du sie Deinen Prototypen schon direkt und aktiv nutzen.

Das aus dieser Phase erhaltene Feedback kannst Du dann für alle weiteren Schritte nutzen, um Deine Produktidee weiter zu verfeinern und anzupassen. Oder Deinen Prototypen zu verwerfen und mit einer anderen Idee von vorn zu beginnen.

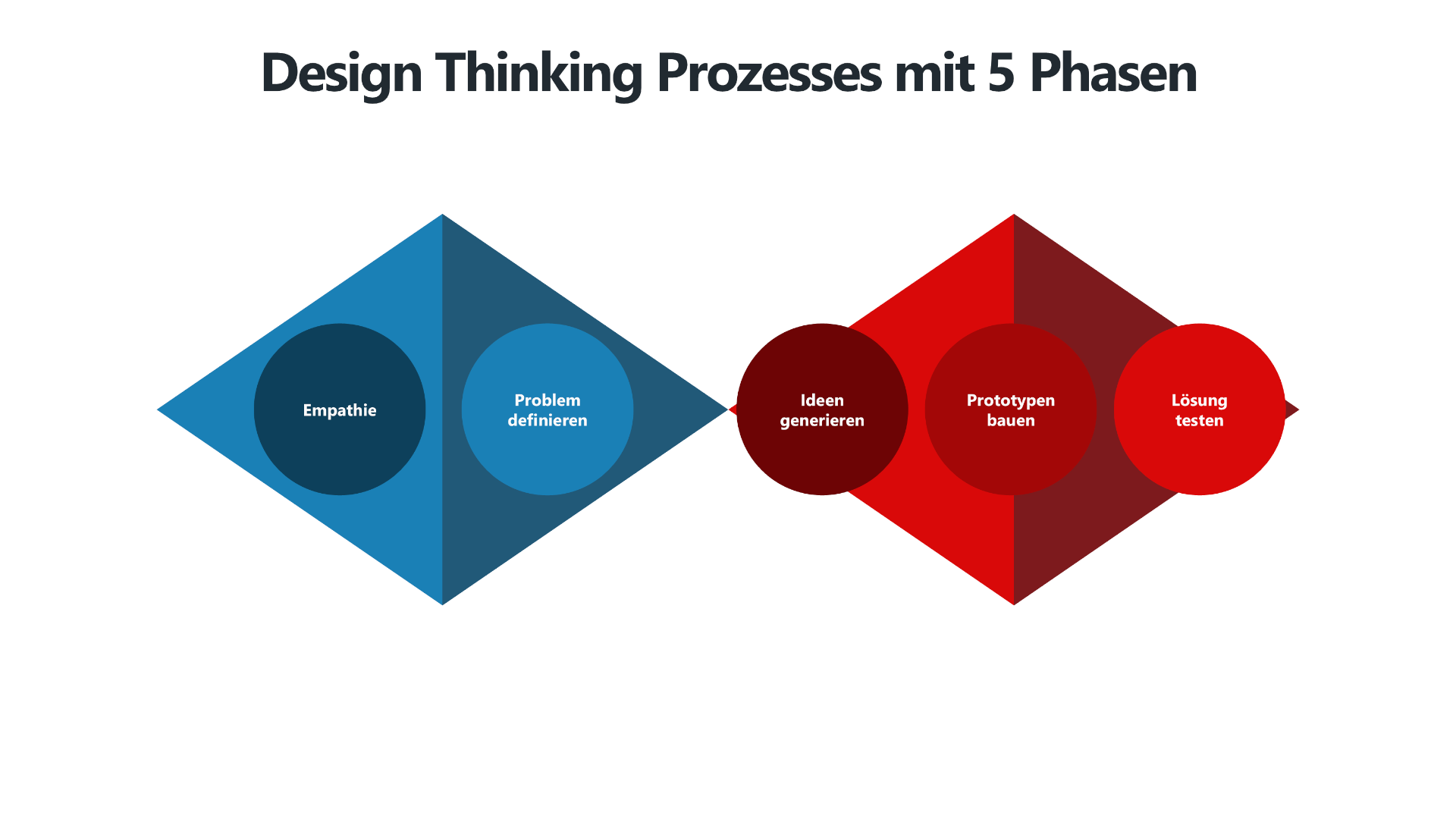

Alternativer Design Thinking Prozess mit 5 Phasen

Manchmal begegnet Dir neben dem oben beschriebenen Prozess mit 6 Phasen auch ein Modell, das nur 5 Phasen hat. Meistens lautet der Ablauf der einzelnen Phasen dann:

- Empathie

- Problem definieren

- Ideen generieren

- Prototypen bauen

- Lösung testen

Das mag auf den ersten Blick kein großer Unterschied sein, aber ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel Sinn ergibt, beides möglichst klar voneinander zu trennen. Gerade dann, wenn Du erst mit Design Thinking beginnst, empfehle ich Dir deshalb, das Modell mit 6 Phasen anzuwenden.

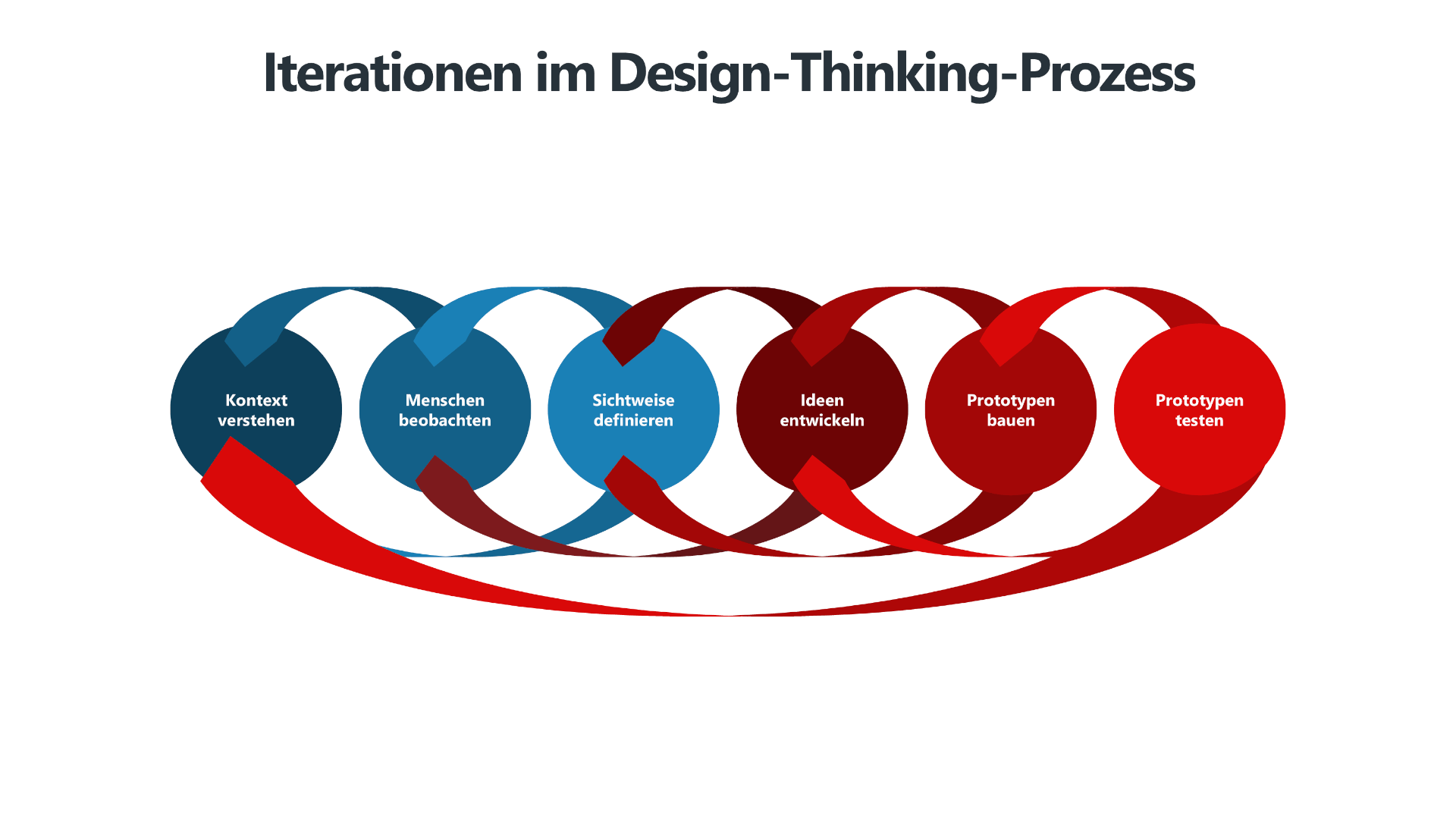

Der Design Thinking Prozess verläuft nicht linear

Auch wenn ich Dir den Design Thinking Prozess zunächst so vorgestellt habe, als wenn er eine lineare Abfolge hätte, kommt das in der Praxis so gut wie nie vor.

Tatsächlich führen die Erkenntnisse in jeder Phase dazu, dass Du noch einmal zu einer vorherigen Phase zurückspringst und dort erneut ansetzt. Selbst dann, wenn Du den gesamten Prozess einmal ohne Probleme von Anfang bis Ende durchlaufen haben solltest, beginnst Du ihn oft noch einmal ganz von vorne.

Das ist aber kein Mangel, sondern so gewollt!

Die Idee von Design Thinking ist ja, dass Du neue Erkenntnisse gewinnst und diese Entdeckungen dann nutzt, Deine Produktidee zu verbessern. Man könnte auch sagen: Wenn Du nicht hin- und herspringen musst, machst Du irgendetwas falsch! (Denn offensichtlich gewinnst Du keine neuen Erkenntnisse.)

Design Thinker bezeichnen den Prozess deshalb auch als iterativ: Eine Iteration ist die kontinuierliche Wiederholung gleicher (oder ähnlicher) Handlungen, um sich einer Lösung anzunähern.

Fazit zum Design Thinking Prozess

Design Thinking bietet Dir als Solopreneur einen klar strukturierten Ansatz, um komplexe Probleme kreativ und nutzerzentriert zu lösen. Durch die Unterscheidung zwischen Problem- & Lösungsraum und den Wechsel zwischen divergenten und konvergenten Denkphasen hilft Dir Design Thinking dabei, innovative Ideen zu entwickeln und diese systematisch und strukturiert zu überprüfen.

Egal ob Du dabei das klassische 6-Phasen-Modell oder die alternative 5-Phasen-Variante anwendest: Der Prozess bleibt flexibel und iterativ, was eine ständige Anpassung und Verbesserung Deiner Lösungen fördert.

Diskussion