Viele Geschäftsideen sind bereits zum Scheitern verurteilt, bevor es überhaupt so richtig losgeht. In der Regel liegt das daran, dass der Fokus zu sehr auf dem Produkt und zu wenig auf den wirklichen Herausforderungen der Zielgruppe lag. Damit Dich nicht das gleiche Schicksal ereilt, solltest Du immer zuerst den sogenannten Problem Solution Fit herstellen, bevor Du Dich daran machst, Dein eigentliches Geschäftsmodell zu entwickeln.

In diesem Artikel erfährst Du, was der Problem Solution Fit genau ist, wie er sich vom Product Market Fit unterscheidet und warum Design Thinking der beste Ansatz ist, um den Problem Solution Fit herzustellen.

Was genau ist der Problem Solution Fit?

Der Problem Solution Fit bildet den Grundstein für den späteren Erfolg Deines gesamten Geschäftsmodells. Wenn Du das Problem Deiner Kunden nicht wirklich löst oder Du schlimmstenfalls ein Produkt entwickelst, für das gar kein Problem existiert, wirst Du mit Deiner Geschäftsidee keinen Erfolg haben.

Beim Problem Solution Fit geht es deshalb darum, Antworten auf folgende Fragen zu finden:

- Gibt es das Problem, das Du lösen möchtest, überhaupt?

- Bei welchen Aufgaben, Tätigkeiten und Jobs to Be Done tritt es auf?

- Wer hat dieses Problem und welche Ziele wollen diese Menschen erreichen?

- Wie häufig tritt das Problem auf?

- Wie stark sind die Schmerzen, die es verursacht?

- Wie könnte eine Lösung für dieses Problem aussehen?

- Welche Lösungen und Workarounds nutzt Deine Zielgruppe aktuell und welche Verbesserung entstünde durch Deine Lösung für sie?

Vier typische Fallen beim Problem Solution Fit

Grundsätzlich lauern beim Problem Solution Fit vier Stolperfallen auf Dich, die Du unbedingt vermeiden solltest:

- Das Problem, für das Du eine Lösung entwickeln willst, existiert überhaupt nicht. Deine Zielgruppe benötigt folglich auch gar keine Lösung. Es gibt keinen Problem Solution Fit, weil gar kein Problem existiert.

- Das Problem ist zwar vorhanden, aber es ist nicht wichtig genug. Zum Beispiel, weil es nur sehr selten auftritt oder nur geringe Schmerzen verursacht. Andere Probleme, die wichtiger und dringender sind, rücken deshalb immer in den Vordergrund.

- Das Problem ist vorhanden und auch wichtig genug, aber es gibt bereits eine Lösung, die auch genutzt wird. In diesem Fall versuchst Du Deiner Zielgruppe eine Lösung für ein Problem schmackhaft zu machen, das für sie bereits gelöst ist.

- Das Problem existiert, ist wichtig genug und es gibt auch noch keine gute Lösung. Allerdings ist Deine Lösung ebenfalls ungeeignet. Du löst das Problem also genauso wenig wie alle anderen, weil Du den Problem Solution Fit verfehlt hast.

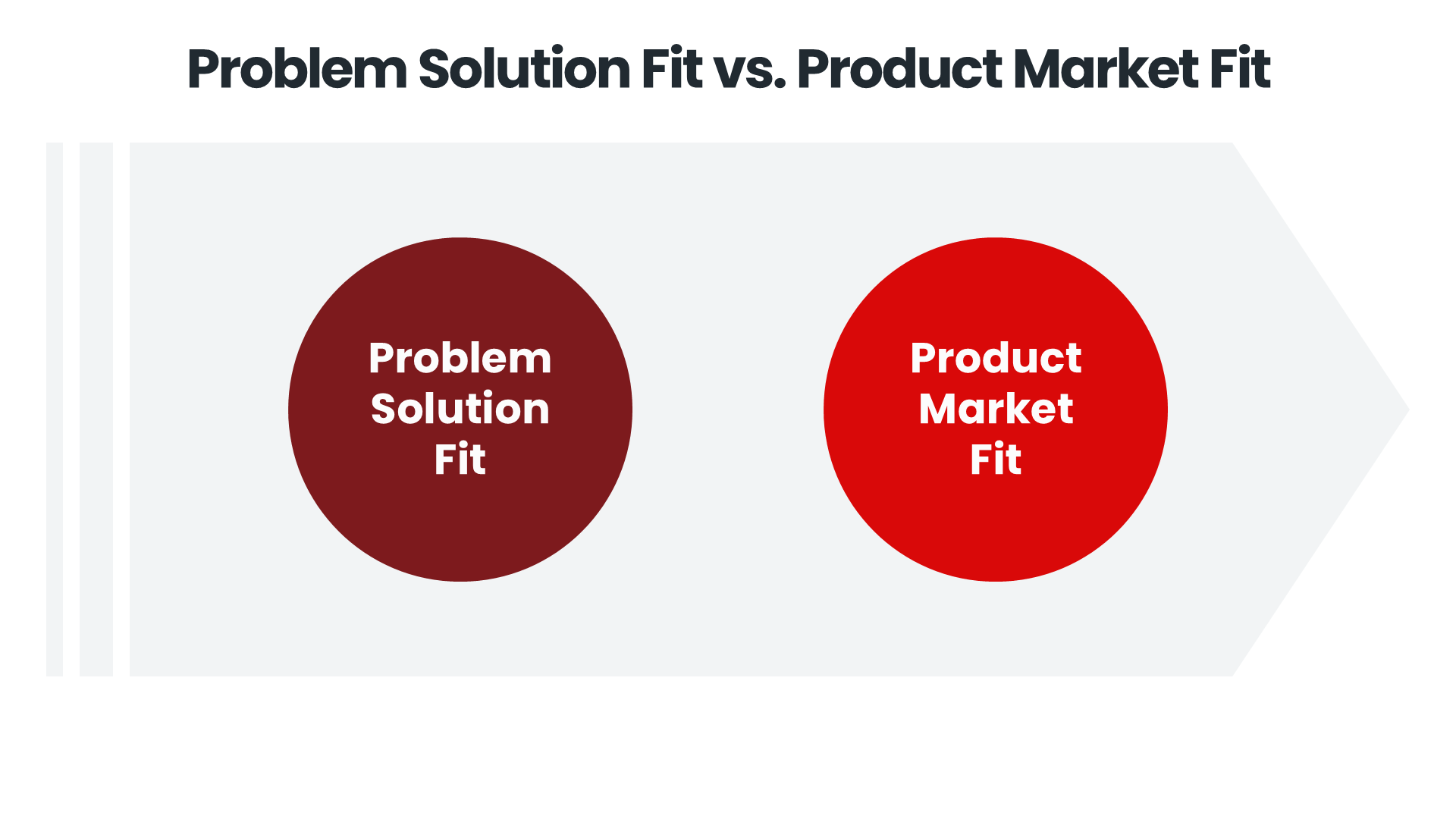

Problem Solution Fit vs. Product Market Fit

Neben dem Problem Solution Fit wird häufig auch vom sogenannten Product Market Fit gesprochen. Weil sich beide zugegebenermaßen recht ähnlich sind, werden sie deshalb auch ganz gerne miteinander verwechselt.

Der Product Market Fit bringt jedoch eine andere Perspektive mit ins Spiel. Hier geht es (wie der Name bereits impliziert) darum, ob für Dein Produkt auch wirklich ein Markt existiert. Die entscheidende Frage beim Product Market Fit ist:

Wie muss Dein Produkt gestaltet sein, damit es vom Markt auch angenommen wird?

Hier spielen also viele weitere Aspekte eine wichtige Rolle, die beim Problem Solution Fit nicht (oder nur wenig) berücksichtigt werden:

- Gibt es ausreichend viele Menschen, die das Problem haben, und deshalb auch an Deinem Produkt interessiert sind?

- Gibt es alternativ sehr wenige, aber dafür besonders zahlungskräftige Kunden?

- Bist Du in der Lage, aus Deiner Lösung ein echtes Produkt oder eine Dienstleistung zu machen? Und falls "ja": Wie könnte das geschehen?

- Wie kannst Du Deine Zielgruppe erreichen und wie lieferst Du ihnen Dein Produkt oder Deinen Service?

Zeitlich gesehen musst Du zunächst den Problem Solution Fit und erst anschließend den Product Market Fit herstellen.

Kurz gesagt:

- Der Problem Solution Fit gibt Dir die Antwort darauf, ob Deine Idee grundsätzlich funktioniert.

- Der Product Market Fit hingegen sagt Dir, ob sie auch in der Praxis umsetzbar ist.

Mit Design Thinking zum Problem Solution Fit

Die beste Methode, um den Problem Solution Fit zu erzielen ist Design Thinking. Denn der gesamte Ansatz ist darauf ausgerichtet, innovative Lösungen und Ideen für die Herausforderungen Deiner Zielgruppe zu entwickeln.

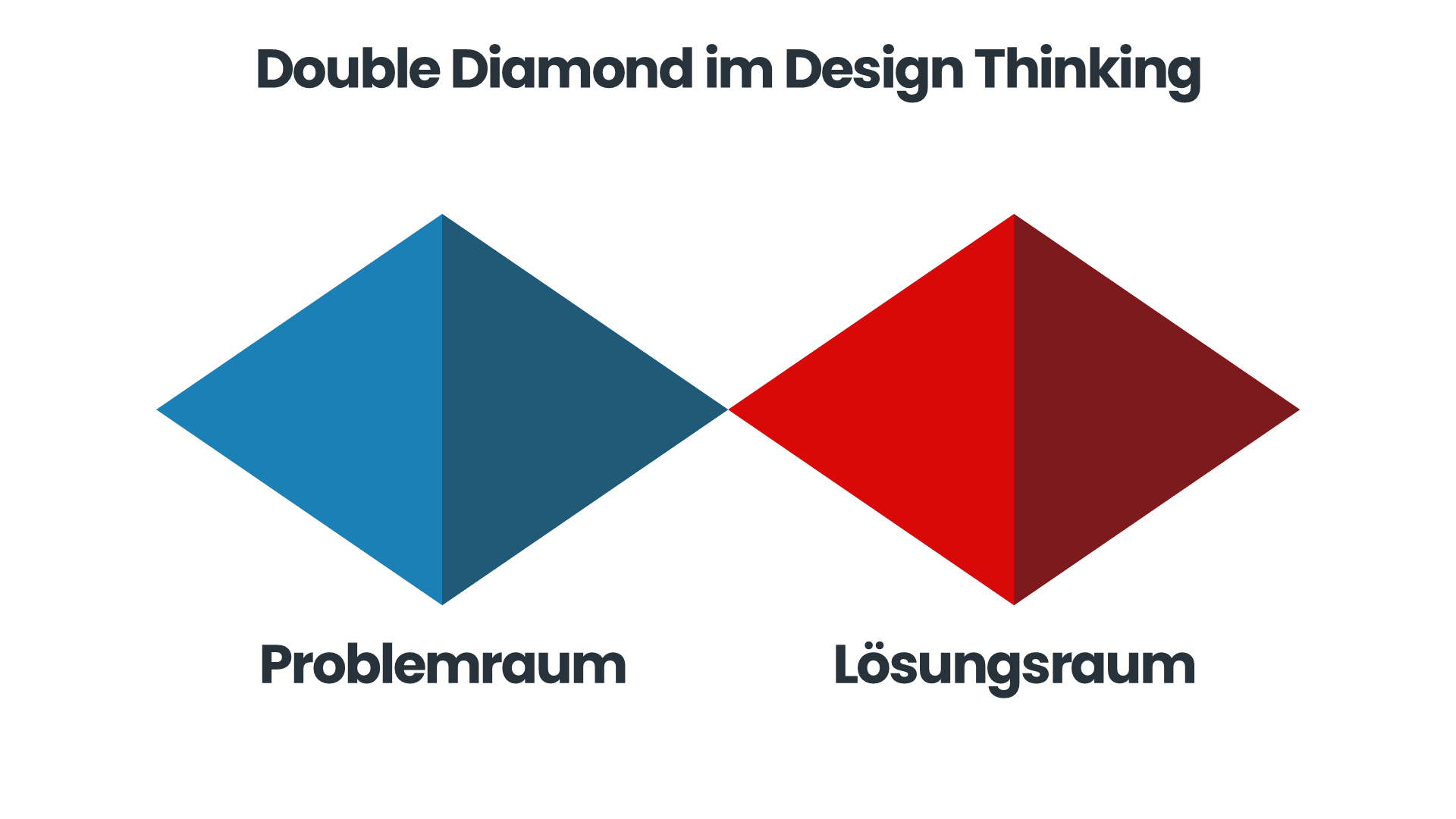

Problemraum vs. Lösungsraum

Im Design Thinking wird dazu zwischen zwei Phasen, nämlich dem Problemraum und dem Lösungsraum unterschieden. Dargestellt werden diese beiden Räume meist mit Hilfe des sogenannten Double Diamonds.

Die Grundstruktur des Design Thinkings orientiert sich also exakt am Problem Solution Fit!

Damit Du den Problem Solution Fit erreichst, ist die Trennung zwischen Problemraum und Lösungsraum ungemein wichtig. Denn wirklichen Einfluss hast Du nur auf den Lösungsraum.

Das heißt, es ist Deine Aufgabe als Sologründer eine Lösung zu entwerfen und nicht die Aufgabe Deiner Kunden. Umgekehrt "gehört" das Problem Deiner Zielgruppe. Während Du im Problemraum in der Rolle des Beobachters oder Entdeckers unterwegs bist, nimmst Du im Lösungsraum die Rolle des Designers oder Innovators ein.

Problemraum

Im Problemraum versuchst Du zunächst, so viel wie möglich über Deine Zielgruppe herauszufinden, um das zu lösende Problem so klar wie möglich zu definieren. Hier nutzt Du beispielsweise Methoden wie Design Thinking Interviews, A Day in the Life, Empathy Maps, Jobs to Be Done oder auch eine Persona, mit der Du die Lebenswelt Deiner Zielgruppe so exakt wie möglich erfasst.

Der Fokus im Problemraum liegt darauf, so viele Informationen wie möglich über Deine Zielgruppe in Erfahrung zu bringen. Hier willst Du ihre Herausforderungen, Ziele, Wünsche und ihre gesamte Lebenswelt so genau wie möglich verstehen und anschließend klar und verständlich auf den Punkt bringen.

Für den ersten Einstieg in Deine Interviews ist der Mom Test von Rob Fitzpatrick sehr hilfreich. Die 3 einfachen Regeln des Mom Test helfen Dir nämlich dabei, Dich voll und ganz auf die Lebenswelt Deiner Zielgruppe zu konzentrieren.

Lösungsraum

Wenn Du den Problemraum erkundet hast, gehst Du beim Design Thinking in den Lösungsraum über. Auch hier öffnest Du zunächst Deinen Denkraum und generierst so viele Lösungsideen wie möglich. Hier setzt Du also diejenigen Methoden ein, die Dir beim Begriff "Design Thinking" wahrscheinlich sofort in den Sinn kommen: Brainwriting, Brainstorming, die SCAMPER-Methode oder auch die 6 Denkhüte von de Bono.

Ähnlich wie beim Lean Startup überprüfst Du auch beim Design Thinking alle Ideen auf ihre Umsetzbarkeit. Im Lösungsraum nutzt Du deshalb kreative Methoden wie Papierprototypen, Mock-ups oder auch das Value Proposition Canvas, um aus Deinen Ideen Prototypen zu entwerfen und zu testen.

Wenn Du Dir sicher bist, den Problem Solution Fit erreicht zu haben, kannst Du anschließend zum Lean Startup übergehen und herausfinden, ob für Deine Lösung auch ein Markt existiert. Hier kannst Du dann mit Hilfe vieler verschiedener Minimum Viable Products testen, ob für Deine Idee einen Markt existiert.

Kurz gesagt

Der Problem Solution Fit ist der erste und entscheidende Meilenstein Deiner Geschäftsidee. Nur wenn Du ein wirklich relevantes Problem klar verstanden hast und eine Lösung entwickelst, die dieses Problem spürbar adressiert, legst Du damit den Grundstein für alles Weitere.

Gerade für Dich als Solopreneur ist es wichtig, nicht vorschnell in die Lösungsentwicklung einzusteigen, sondern Dir die Zeit zu nehmen, den Problemraum Deiner Kunden gründlich zu erforschen.

Diskussion